Три десятка лет профессор Троицкий на различных площадках выступает со статьями и книгами о современном школьном образовании (а тема образования касается всех!), убедительно показывая, как его разрушали, каково его нынешнее состояние, и как восстанавливать русскую школу. Слово — литература — становление личности. Именно в таком порядке В. Ю. Троицкий определяет опорные точки, на которых базируется воспитание человека. В данной статье, изначально названной автором «Интервенция антикультуры», он в очередной раз говорит о парадоксах реформ и духовной экологии.

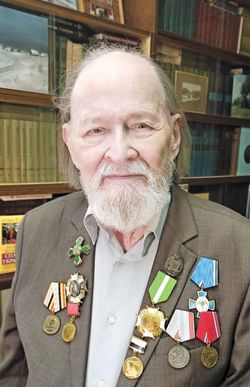

Редакция газеты «Русь Державная» поздравляет нашего старейшего автора с днём рождения и желает ему доброго здравия и помощи Божией в трудах!

Восстанавливать и развивать образование можно только при условии возрождения филологии в школе. Слово — единственный путь и средство получения образования. Язык — основное средоточие духовного и вещественного опыта поколений и одновременно — основа культуры.

Вот почему достойное филологическое образование становится наиважнейшей составной частью школы.

Именно филология, направляющая основное содержание уроков словесности, способствует созреванию умственных и духовных сил школьников, приобщает их через слово к зримой, вещественно ощутимой красоте мира, подвигает к высоким чувствам благоговения и восхищения перед природой, перед человеческим в человеке, способствует формированию любви к ближнему, к семье, к своему Отечеству и народу.

Слово играет организующую роль во всей гуманитарной культуре. Слово — средство постижения мира и форма воплощения человеческого духа; мысль, чувство и духовное сопричастие жизни и миру осуществляется в сознании через слово, посредством слова и в слове.

Возрождение духовности и культуры общества происходит лишь восстановлением образовавшегося разрыва между современным знанием, достигшим в известных областях значительных высот, сознанием действительности и состоянием филологической экологии. Такой разрыв проявляется в обыденной жизни, жизни государственной, во всех сферах культуры и образования страны.

Цель современной филологии — помочь восстановить нормальное народно-государственное сознание, в частности — экологическое сознание, нормальную психосферу в государстве на основании восстановления языковой личности, обладающей достаточным филологическим уровнем для активного созидательного бытия и творчества в материальной и духовной сферах. Не потеряли своего насущного значения слова академика Ф. И. Буслаева: «Нет и малейшего сомнения, что изучение языков и литературы всего короче и дружнее сближает учащихся с миром духовным, нечувствительно возводя их от конкретного к обобщённому и открывая им необозримое поле для деятельности всех нравственных сил их».

Только одухотворённое слово может принести добрые плоды.

Возродить в своей практике одухотворённое слово — задача учителя.

Возрождение по-русски означает: восстановление утраченного, возобновление прерванного, воссоздание заново. Всё это возможно, если отчётливо представить, что утрачено, прервано и должно быть восстановлено.

Пора понять: только всестороннее осознание духовного начала нашей жизни может защитить от духовного геноцида нации, ведущегося под флагом плюрализма. Духовно-нравственные начала составляют неотъемлемое свойство подлинного искусства. Без осознания невозможно полноценно понять и оценить литературу, нашу классику, обладающую огромным духовно-нравственным потенциалом.

Нравственность основана на добромыслии, на следовании тому, что считается благом. Те, кто признавали общее благо и стремились к нему из рода в род, стали называться благородными, т. е. рождёнными от добрых родителей. Благородство являлось понятием нравственным. Но оно не было духовным, ибо стяжать благодать Бога можно было только через доброделание, через жизнь, проведенную в служении по Божьим заповедям. Отсутствие непосредственного духовного начала было причиной того, что на понятие благородство было перенесено то, что определялось земною мерой: стало оцениваться зачастую как родовое превосходство, как превосходство «чиновное». Поэтому в некоторых случаях жизни это понятие искажалось корыстной традицией: благородным (иногда с раздражением или иронией) называли даже хама, если он принадлежал семейству или роду, прославившемуся ревностью к добру... Связь нравственности с духовным началом — единственный залог ее истинности и прочности. Говоря словами А. Ф. Кони, необходимо вернуть людей «из области, всё усиливающегося господства видимых вещей в область духовных идей и побуждений, которые могли бы служить противовесом всё усиливающимся похотям и стремлениям исключительно к материальному благополучию».

Нравственность основана на добромыслии, на следовании тому, что считается благом. Те, кто признавали общее благо и стремились к нему из рода в род, стали называться благородными, т. е. рождёнными от добрых родителей. Благородство являлось понятием нравственным. Но оно не было духовным, ибо стяжать благодать Бога можно было только через доброделание, через жизнь, проведенную в служении по Божьим заповедям. Отсутствие непосредственного духовного начала было причиной того, что на понятие благородство было перенесено то, что определялось земною мерой: стало оцениваться зачастую как родовое превосходство, как превосходство «чиновное». Поэтому в некоторых случаях жизни это понятие искажалось корыстной традицией: благородным (иногда с раздражением или иронией) называли даже хама, если он принадлежал семейству или роду, прославившемуся ревностью к добру... Связь нравственности с духовным началом — единственный залог ее истинности и прочности. Говоря словами А. Ф. Кони, необходимо вернуть людей «из области, всё усиливающегося господства видимых вещей в область духовных идей и побуждений, которые могли бы служить противовесом всё усиливающимся похотям и стремлениям исключительно к материальному благополучию». Есть ещё одно понятие, которое необходимо восстановить в нашем сознании — понятие прекрасного (эстетика). Прекрасное — это естественно, определённо и значимо воплощённое целостное совершенство, в основе которого лежат начала и принципы духовного созидания, согласные с закономерностями мира и отражающие его материальную гармонию и духовную благодать (добротолюбие). Прекрасное вызывает у здоровой, нравственно ориентированной личности чувство наслаждения, радости, восторга, любви.

Всё это имеет прямое отношение к словесности, к искусству и к образованию личности. В русском языке, отразившем характер национального мышления, это понятие запечатлено словом лад. Ему соответствует заимствованное позже общеевропейское слово гармония. Но как разнится смысл этих слов! Гармония как качество определялось (от пифагорийцев до средневековья и далее) с помощью рациональных понятий: мера, число. Соответствующее русское слово лад обращает к принципиально иной, не размерно-числовой, а душевно-сердечной духовной иерархии ценностей. Оно означает: мир, согласие, любовь, счастье, милость, ласку, сердечность, душевность. Разность ценностей, положенных в основу этих слов, объясняет особенности русской эстетики, русского национального мировосприятия. Этого просто нельзя обойти. Здесь налицо основа принципиально отличной образности русского искусства, литературы.

Духовные традиции русского национального самосознания, как известно, включают идею отечественного единения и согласия, гармонию народного бытия («мир», «лад»); идею Великой русской земли; ощущение исторического долга и преемственности поколений (служение своей вере, государству, народу); идею семьи как частицы рода, в которой сливаются мысли и чувства о народе, родине, долге, верности, духовной крепости и чистоте личных человеческих помыслов; идею Православия как уклада жизни, опирающегося на духовное единение в соборности, сострадании, богослужении (служении Высшим ценностям); идею служения и стремления к Истине («правде-матушке»); идею «чинности», «слаженности» бытия; идею почитания святостроителей русской земли и жизнетворчества её народов; всечеловечность (антишовинизм, всемирную отзывчивость).

Итак, мы имеем основание считать: нам есть что восстанавливать, что возобновлять в нашей жизни и образовании. Поэтому мы и ратуем за русскую национальную школу, за национально-государственное образование, за возвращение к духовным национальным традициям.

Естественное преимущество каждого свободного человека — иметь национальное достоинство, национальное самосознание, основанное на национальной истории, на богатом духовном опыте его народа, т. е. быть личностью.

Личность — не только слаженный синтез и результат воздействия на человека социальных условий определённого времени, но одновременно — и результат осознания себя в диалоге с живой историей своей Земли, «осознание себя в ряду поколений, населявших эту Землю» (Б. В. Ничипоров. Введение в христианскую психологию. М., 1994). Личность — это вместе с тем и сформировавшаяся цельность духовной иерархии, возникшей на национально-государственной почве. Наконец, это и результат восприятия человеком мира в целом от физических ощущений материальной и исторической реальности до святой веры и внутреннего ощущения Божественной тайны, чувства благоговения, проистекающего из духовного самопознания. Как здесь не ошибиться? Как охватить природу духовного мира национальной среды и национального характера.

При этом должны быть учтены три основы. Во-первых — язык. Во-вторых — социально-духовное житие, а также — вера и религия, т. е. сложившийся тип поведения по отношению к Высшим ценностям, духовно-ритуальная жизнь. При этом религиозное начало рассматривается нами как данность исторического бытия человека. Оно осуществляется в характере и степени духовной самоорганизации и соорганизации личности с Высшим началом (Богом), а это неизменно отражается в поведении личности и народа в целом, значит — вполне реально, исторически ощутимо и значимо.

В-третьих — это социально-творческое житие, т. е. сложившийся общественный и нравственный тип отношений, поведения, социальной деятельности.

Личностью мы можем назвать того, кто истинно способен чувствовать себя человеком, кто ощущает своё подлинно человеческое духовное достоинство и осознаёт глубокую причастность к людям, к Отечеству, к народу. Истинная личность — тот, в ком мощно выражены собственно человеческие качества — совесть, честь, воля и стремление к высшим ценностям. Без человеческих качеств, без стремления к высшему началу сила и воля человека становятся силою зверя. Сильная, волевая натура не всегда личность. Личность — это тот, кто в человеческих формах отстаивает своё право на уважение к своей самостоятельности, своей духовной свободе и вместе с тем видит себя частью несомненно более высокого, значительного, чем он сам, ощущает себя, как говорили наши предки, созданным по образу и подобию Божьему.

«Русский ребёнок должен с самого начала почувствовать и понять, — писал И. А. Ильин, — что он славянин, сын велико славянского племени и в то же время сын великого русского рода, имеющего за собой величавую и трагическую историю, перенесшего великие страдания и крушения и выходившего из них не раз к подъёму и расцвету. Необходимо пробудить в ребёнке уверенность, что история русского народа есть живая сокровищница, источник живого изучения мудрости и силы... Преподаватель истории отнюдь не должен скрывать от ученика слабых сторон национального характера, но в то же время он должен указать ему все источники национальной силы и славы. Тон скрытого сарказма по отношению к своему народу и его истории должен быть исключён из этого преподавания. Историк, становясь между прошедшим и будущим своего народа, должен сам видеть его судьбу, разуметь его путь, любить его и верить в его призвание...»

Здесь едва ли не первое место занимает семья — основа родового строительства нации. То, что наши предки признавали установленным Богом, органическим единством людей, устроенным для земной жизни и продолжения рода, — на основе исполнения Божьей воли по заповедям любви и в связи поколений. Идея семьи священна. Семья — не только «ячейка» общества. Она и «первичное лоно человеческой культуры», и «живая лаборатория человеческих судеб», и «духовный очаг», и школа «духовно-религиозной, национальной и отечественной традиции» (И. Ильин), институт первоначального воспитания любви, соборности, единения и общежития, авторитета и дисциплины.

И всё это входит в понятие гражданственности и присуще исинному гражданину России.

Сегодня, когда реально существует лишь страна, но нет государства в том виде, как оно мыслилось в русском национальном самосознании, особенно трудно воспитать чувство государственности.

Задача современной школы — возрождение исторически сложившегося национально-государственного самосознания, органически восходящего не к узко понятому, но к истинному национализму. Его неотъемлемым свойством являлось и является национально-патриотическое самосознание гражданина России.

Русское национальное самосознание есть не только осознание кровной причастности и любви к русскому народу, но одновременно — не в меньшей степени — ощущение и понимание сокровенной причастности и любви к многонациональной России в чувство ответственности за её судьбу.

Школа призвана заложить основы духовного, нравственного и научного опыта учащихся, воспитать качества личности, которые дали бы им возможность вести в современных условиях полноценную и духовную, и обыденную жизнь. И всё это неразрывно связано с филологией и имеет в ней свои корни, всё это невозможно без представления о слове как феномене духовной культуры.

Публикуется в сокращении