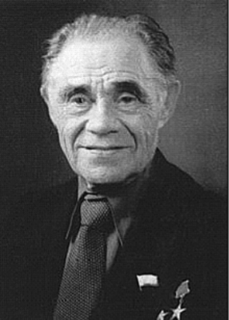

В 1935 году Т.С. Мальцев был делегатом II-го съезда колхозников-ударников. Дважды Герой социалистического труда, кавалер шести орденов Ленина, лауреат Сталинской премии. Участвовал в девяти съездах КПСС, был депутатом множества созывов Верховного Совета РСФСР и Верховного Совета СССР. Почетный академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, почетный гражданин России — за особые заслуги перед народом «в деле сохранения и развития лучших традиций российского крестьянства».

Наша встреча с Мальцевым произошла через полгода после моего возвращения из армии. Мне, 26-летнему журналисту, хотелось поехать в командировку – все равно от какой редакции, в любую сторону нашей великой страны. Дали в журнале «Театр», с заданием поговорить с Мальцевым о театре. Так и поехал – в Зауралье.

Беру блокнот, с которым ездил тогда, смотрю те записи…

Мальцев рассказывал мне, как в 1946 году к ним приезжал Л.М.Каганович на хлебозаготовки.

– Сам сел за руль… «Во, – говорит, – я уже 12 лет на хлебозаготовках, а тут что ни сноп – и можно на выставку».

– Хорошие поля, – говорю Терентию Семеновичу, – хорошо вспаханы – мне показалось, когда ехал поездом.

– Да… Это безотвальная вспашка, по моему методу. Не хватает только орудий для нее.

В 1947 году он говорил об этом и на Пленуме ЦК ВКП(б).

– Сколько нужно тракторов, товарищ Мальцев? – спросил его тогда И.В.Сталин.

– Пятьсот.

– А что еще нужно?

– И на этом спасибо, товарищ Сталин.

Ответ Иосифу Виссарионовичу понравился. Он любил таких людей, как Мальцев: простых, мудрых, любящих и знающих свое дело.

C 1950 года Терентий Семенович руководил опытной станцией при колхозе, разрабатывал безотвальную систему обработки почвы, которая включала в себя плуг собственной конструкции и систему пятипольного земледелия с минимальной обработкой почвы. Его метод заключался в сочетании глубокой безотвальной обработки почвы один раз в 4-5 лет с поверхностной обработкой в остальные годы.

– Жданов хороший был мужик, умница. Вежливый.

С Хрущёвым у нас как: сначала отношения были хорошие, а потом он увидел, что я к пшенице лучше отношусь, чем к кукурузе, – и хуже стали. И еще из-за травополья – он был против, чтобы поля под паром три года стояли. 9 лет я был у него в опале.

С маршалом Жуковым был с 1946 года знаком.

Мальцев писал труженикам земли: «Урожай – завсегда в наших собственных руках и зависит от наших знаний, собственного усердия, связи науки с жизнью, вооруженности техникой и самое главное – от нашей искренности с землей…»

В этом очерке всё записано слово в слово. Многие критические высказывания Мальцева о том времени у меня тогда не поднялась рука вычеркнуть, потому что в них была правда.

Записав его горькие слова о том, что надо в нашей жизни изменить, я сказал ему прямо:

– Так ведь хотят люди что-то сделать, а они – не дают! Захочешь говорить хорошее, а они – нет, надо еще, чтоб по-нашему, только так! Вот запишу весь наш разговор, как есть (а я постараюсь), а его не напечатают. Скажут – уж больно мрачно получается.

А он мне:

– Так ведь надо еще посмотреть: кто – они?

Вот тут я с ним совершенно примирился, стал, можно сказать, его единомышленником.

Читаю запись нашего последнего разговора в Шадринске. Мальцев тогда сказал, что собирается приехать в Москву («В Госкомитет по печати надо сходить…»), остановиться по традиции в гостинице «Москва».

Я ему – тогда, мол, увидимся. А он – как всегда мудро:

– Так надо дожить… Мне отец говорил: «Тятя (меня Тятей звали), надо дожить еще…»

– Если Бог прикажет, то…

– Да, вот если Бог прикажет, то поедем.

Слава Богу, в гостинице увиделись. Дал ему прочитать то, что получилось. А он:

– Да это кто же напечатает-то?

Без больших сокращений не напечатали. Но и теперь я не стал убирать из очерка некоторые «устаревшие» детали: портреты «основоположников коммунизма» в избе Мальцева, его слова о будущем коммунизме, о вере в Бога, которую будто бы чем-то можно заменить, – всё это показывает нам, что произошло с русским человеком в ХХ-м веке: его учили не верить в Бога и верить в коммунизм, а он во многом остался христианином по важнейшим своим жизненным убеждениям, по чувству добра и правды.

Эта беседа с Мальцевым говорит о том, что всегда у нас были люди, душа которых болела за нравственное состояние народа – и в советское время не меньше, чем в нынешнее. Нравственные вопросы поднимались и в лучших произведениях литературы и искусства тех лет.

Последние тридцать лет мы называем временем нашего духовного возрождения. Да, несомненно, произошли очень важные изменения в нашей духовной жизни за эти десятилетия. Нам были даны в этом отношении великие возможности. Открылись храмы, к нам пришла православная книга. Но при этом Т.С. Мальцев (Царство ему Небесное!) своим тревожным словом призывает нас не успокаиваться, быть духовно бдительными, смиренными – в чем-то, и очень важном, мы пошли назад по сравнению с нашим прошлым – и дореволюционным, и советским, – сочетание которых так ярко отразилось в его личности.

Последние тридцать лет мы называем временем нашего духовного возрождения. Да, несомненно, произошли очень важные изменения в нашей духовной жизни за эти десятилетия. Нам были даны в этом отношении великие возможности. Открылись храмы, к нам пришла православная книга. Но при этом Т.С. Мальцев (Царство ему Небесное!) своим тревожным словом призывает нас не успокаиваться, быть духовно бдительными, смиренными – в чем-то, и очень важном, мы пошли назад по сравнению с нашим прошлым – и дореволюционным, и советским, – сочетание которых так ярко отразилось в его личности. Особую злободневность имеют сегодня слова Терентия Семеновича о созидательной роли искусства, помогающего народу в укреплении его нравственных основ. Тогда и подумать было невозможно о государственной поддержке развращающего псевдоискусства, которое в наши дни так агрессивно требует свои права на главные сцены страны.

Та встреча, которая произошла сорок лет назад, осталась для меня на всю жизнь. Вместе со службой в Советской армии она стала важным этапом на пути от либерализма к консерватизму.

Мы тогда оба не думали, два русских советских человека, как много в нас было христианского: в нем – оставшегося навсегда от прошлого, а во мне – опирающегося на толщу веков зреющего будущего. И знать не могли, что самые важные мысли, самые яркие примеры, которые слышал от Мальцева в те два дня, второй из которых был днем Покрова Божией Матери (Мальцев сам тогда обратил на это мое внимание), буду вспоминать, уже проповедуя с амвона.

Незадолго перед смертью Терентий Семенович сказал:

«В старом календаре от 17 сентября есть четыре святых: Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья. Софья-то – это мудрость. Чтобы направить дела, требуется мудрость. Значит, надо верить, надеяться и любить. Вот вся мудрость…»

Протоиерей Николай Булгаков

Т.С.Мальцев: «Вот бы какую пьесу написать…»

В селе Мальцево живет восьмидесятилетний Терентий Семенович Мальцев.

В октябре 1976 года я приехал в зауральский районный городок Шадринск, возле которого это село, чтобы поговорить с ним, имея командировочное удостоверение журнала «Театр», и в телефонной трубке директора местного драмтеатра, помогавшего мне до него добраться, слышались слова одного из работников райкома, которые даже до меня долетали:

– Терентий Семенович в театр не ходит, театра не любит, он его, может, и не примет!

Словом, говорить мне с ним не о чем.

Была жуткая, совершенно пушкинская метель, неизвестно откуда непоздней осенью взявшаяся, в двух шагах действительно ничего не было видно, всё бело, автобусы, конечно, не ходили, но я все-таки уговорил директора театра отправить меня на своем газике наобум в Мальцево.

Кое-как, слава Богу, добрались. И, еле перешагнув сугробы, я вошел в теплую избу, снаружи которой висела табличка: «Здесь живет почетный член колхоза «Заветы Ленина» Терентий Семенович Мальцев». Постучал – и открыл дверь комнаты.

– Терентий Семенович, здравствуйте!

– Здравствуйте! – улыбнулся он.

– Я приехал к вам из Москвы, из журнала «Театр», чтобы поговорить с вами. Можно?

– Пожалуйста.

Я вошел – и сразу почувствовал, что вошел в такую комнату, какой больше на земле нет. За окном – деревня, и здесь – просто изба, не контора, но – письменный стол широченный, весь в бумагах, письмах, газетах, радиоприемник на нем. За этим столом – хозяин (он подбирал номера «Литературной газеты», в его руках был номер года 68-го). Впритык к этому столу – еще один. По стенам – глухие деревянные шкафы (как потом открылось, набитые в три ряда книгами, ни одной щели даже для брошюры, и в любой книге, какую ни возьми – то и дело какие-то строчки подчеркнуты красной пастой рукою их владельца). Три больших портрета висят – обычных, как в классе: Маркс, Энгельс и Ленин. От двух шкафов до самого потолка пространство заполняют бумажные трубки – это карты, но есть среди них и афиша – подарок хора имени Пятницкого, сплошь исписанная автографами его участников.

Я отвлек Терентия Семеновича – он горячо о чем-то говорил с зашедшим к нему председателем колхоза. Впрочем, он и при мне продолжал об этом говорить, не мог отойти от своих мыслей. Незадолго перед этим он побывал на концерте в клубе, где выступали школьницы. У них были короткие юбки. Вот это его и обезпокоило.

– Ну что же мы сами их к разврату-то приучаем? Ведь они же не сами эти юбки-то надели. Сами женщину с самых ранних лет приучаем терять стыд. Ну разве бабу удёржишь, чтобы она себя не показывала? Ведь баба есть баба, знаете… Им только дай волю, так они… Перенимаем оттуда. А надо бы, чтобы было свое. Чтобы там наше перенимали.

«Ну-у… – подумал я печально, терпеливо всё это выслушивая. – Неужели и он, по-настоящему много повидавший человек, повторяет все эти затертые слова, каждым стариком, каждой старушкой не раз говорившиеся, в которых просто слепое раздражение молодостью, недосягаемостью ее радостей, а не желание видеть, понимать новых людей изнутри, их истинную жизнь?..»

Однако потом у нас разговор пошел так, что я, к своему удивлению, даже и эти его слова стал уважать. Я понял, что дело тут не просто в юбках, что у него нет простого стариковского отрицания всего, что сегодня не так, как было когда-то. Что его безпокоит отнюдь не только молодежь – но и многое другое в нашей жизни. Что всё, о чем он говорит, это – наоборот! – от утверждения. И уехал радостный оттого, что приезжал сюда, за много километров от Москвы, что его, этого старика, увидел, что смотрел в его глаза, видел его дом, ощутил его шершавую руку при прощанье – какой моя за все 26 лет жизни не чувствовала… Я уехал с восторгом, чувствуя, что увидел в этом человеке, который был моим ровесником аж в год своего возвращения из немецкого плена I-й мiровой войны, – своего во многом единомышленника. Что увидел настоящего человека, у которого, несмотря на громкую славу, на немалые почести, главное в душе – это истинное, живое безпокойство.

Мне нужно было поговорить с Терентием Семеновичем о герое современной пьесы, то есть о том, что уже написано и идет в театрах. А он не мог не говорить о другом – с самого начала, хотя и слышал мои вопросы, как-то отвечал на них, все равно, чувствовалось, жил не этим, к чему и возвращался то и дело – после своего напряженного, полного каких-то мыслей, решающего какой-то вопрос молчания. Он не мог не говорить о том, какую пьесу еще нужно бы написать, и о чем нельзя не написать сегодня, и как можно скорее, и как можно лучше. И каким должен быть герой в этой будущей пьесе.

– Перед человеком нашего, нынешнего, времени стоят задачи немалые. А значит, и перед героем современной пьесы. Если он их не решит, оставит на будущее, – может, слишком поздно будет. Вопросы эти неминуемые.

Вы посмотрите, что делается с природой сейчас. Как мы ее безобразим, к чему подходим уже. Ведь я вам прямо скажу, сейчас и в лесу, и в степи тихо – и летом, и зимой. Никого не стало – ни птиц, ни зверей разных. А что такое Родина? Ведь это природа наша.

Человек создал большие производительные силы, так вот надо их не во вред природе, а во благо обернуть. Это ведь и во благо самого человека пойдет.

Материально-техническую базу-то легче сделать, а человека – труднее.

– Поэт Вознесенский написал: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек», – добавил я.

– Да, – согласился Терентий Семенович. – Надо нам нравственность крепить. Разложиться-то легко, а в обратную сторону-то потруднее. Дисциплинка теряется среди нас. Корыстолюбие, знаете, всё больше такое пошло. Вот даже возьмите колхозников наших – разве такие были раньше? Не стало того энтузиазма, какой раньше-то был – сейчас всё вот часы, да денежки, да бутылочки…

Маркс говорил: общественное бытие определяет общественное сознание. У нас каким-то образом создалось такое общественное бытие – и надо его поправить, чтобы оно положительно влияло на общественное сознание.

Вот искусство и должно бы сейчас встать на это – показать это всё, показать таких людей, которые бы задумывались над этими вопросами, которые бы понимали, что нужно всему этому поворот сделать, и думали: как этот поворот сделать? С чего начать? Такие люди и были бы героями пьесы. А поворот нужен большой. Надо исправлять нам то, что мы упустили из виду каким-то образом.

Пока еще не все потеряли свое сознание – надо, чтобы оказывали влияние такие люди. Чтобы влияние не отрицательных лиц было заразительным, а их. Чтобы они были противодействием тому, что происходит в обществе…

Беседа у нас не минутная, я чувствую, – сказал Терентий Семенович. – Вопрос это большой. Приезжайте ко мне завтра прямо с утра, у меня будет достаточно времени, и мы обо всем этом обстоятельно поговорим.

Хотя вечером этого дня в Шадринской гостинице предупреждали: «Закрывайте форточки, ночью будет ураган», – все же дорога в село Мальцево, к счастью, утром оказалась проезжей, и мы продолжили в той же комнате наш разговор. Правда, на сей раз ее хозяин тихонько вынес мою сумку за дверь: он уже знал, что в ней – диктофон.

– Так мы хотели поговорить о современном герое театра? – спросил Терентий Семенович. – Каким я представляю себе такого героя?

Первое. Он должен быть трезвым. С пьянства всё начинается. Человек должен быть трезвым – и душой, и телом, а раз телом – и душа будет трезвее.

Мало того, он должен добиваться этого и от окружающих. Не только словами, но и своим образом жизни.

Ведь мы скольких людей заразили уже пьянством-то. Если он еще не алкоголик – так кандидат в алкоголики. А сколько сочувствующих этому делу? Разве не позор нам иметь в городах вытрезвители?

– А раньше, до революции, пьянства было меньше? – спрашиваю.

– Гораздо! И курило-то в селе – человека три-четыре. А теперь – все курят.

Как раньше было, при царской монополии на продажу водки? Винная лавка – только в волости. На вывеске было написано: «Казенная винная лавка». Продавец назывался «целовальник»: он целовал крест, что будет честно торговать. Открывались эти лавки перед обедом и ненадолго после обеда. В субботу и предпраздничные дни – только до обеда, в воскресенье и в праздники не торговали. Так что водка не всегда была на глазах. То же самое – и табак. На первых порах надо бы ввести хотя бы это.

Я считаю, что это вопрос очень важный. Тут надо что-то делать. И средствами театра, конечно, тоже. Мы, если боремся с пьянством, то со следствиями. Старые причины этого порока мы знаем: забитость народную и другие. Причины у него есть и теперь. Эти причины не надо обходить. Следствия-то хоть сколько устраняй, а если причину мы не устраним, они всегда будут, ведь правда?

Мы сделали два выходных дня в неделю, а о досуге не позаботились. А здесь тоже нужны свои герои.

Я вам расскажу старую историю. В 35-м году был II-й съезд колхозников-ударников. Нас было человек 35 от области – тогда еще мы были в Челябинской. Дали нам вагон отдельный, до Москвы мы в нем трое суток ехали. В вагоне-ресторане организовали клуб – там мы могли проводить культурную работу. Дали нам культурного работника. Так вот, этот парень – он всё умел. Когда он играл на гармошке, мы не могли не плясать, а кто все-таки сидел, то делал плечами вот так, – и Мальцев заходил плечами. – Он всех нас сроднил. Что значит один человек, если он хороший!

У нас сейчас таких буквально нет в клубах. И их не готовят. Такой человек должен быть особенным, тут отбор нужен. А чтобы с грамотными, нынешними людьми иметь дело, надо быть особо грамотным. Клубов-то мы понастроили…

Во-вторых, герой должен быть женатым, семейным. Чтобы был хороший семейный очаг у него. Чтобы сам он был всесторонне, высоко нравственным. Чтобы воспитывал он свою семью, своих детей – будущих участников жизни при коммунизме: развивал в них не корыстолюбие, а энтузиазм, безкорыстие. Чтобы сам он, дети его понимали, какие огромные усилия предпринимает ЦК для построения материально-технической базы коммунизма, чтобы эти усилия были по достоинству оценены. И стремился оказывать такое же влияние на других отцов, матерей.

Главное место, где происходят взаимоотношения между героем пьесы и героиней, это должна быть семья. Потому что воспитание нравственности без участия семьи невозможно.

Надо, чтобы семей было много, из них состоит общество. Надо их в совершенство привести.

Медицина старается нам, старикам, продлить жизнь – и это ей удается. Но получается, что она помогает меньше родить – доля цветущего возраста во всем населении стала меньше. Сколько в деревнях домов пустых, заколоченных. Школа пустеет. В соседнем селе Дрянново школу закрыли, к нам теперь детей возят. Да и то в первый класс этой осенью только 17 человек поступило из двух сел больших. Я считаю это ненормальным явлением. Я хочу, чтобы в пьесе это было отражено.

Воспитание начинается с раннего детства. Мне кажется, каким-то образом надо сделать так, чтобы у каждого человека была необходимость трудиться – и внутренняя, и материальная. Раньше в каждом хозяйстве была необходимость. А теперь этого не чувствуют, живут на всем готовом. Надо как-то придать должную стоимость заработанной копейке, заработанному рублю. Осуждать приобретение средств к жизни без особого труда. Надо, чтобы была необходимость трудиться у всех. Чтобы дети приучались давать, а не только брать.

Воспитывать их так, чтобы они не только старших по должности уважали, но и старших по возрасту.

Одним словом, нам надо каким-то образом добиваться установления должной традиции.

Мы проходим мимо пьяного – никого это не шевелит. А он должен чувствовать позор на всю жизнь.

У нас когда-то в селе, в моем детстве, два мужика закололи корову. Преступление раскрылось. Общество вынесло решение: сослать. Их сослали. Один из них потом приехал, валялся в ногах: только бы приняли снова в общество. Если хоть на две недели кого-то посадят и он возвратится потом в деревню, то такого до самой смерти звали: «острожник». А теперь, если кто-то совершил преступление, отсидел – он не чувствует на себе отношения общества. Об этом тоже стоит подумать, поговорить в пьесе.

Я не то хочу сказать, что если кто раз оступился, того не надо в общую жизнь пускать. Я читал Шукшина-то, «Калину красную», есть у меня его двухтомник. Там всё правильно написано. Я про то, чтобы человек не хотел совершать преступление, должно быть соответствующее отношение общества, и он должен его чувствовать.

Терентий Семенович достал второй том Шукшина, перелистал – строчки то и дело подчеркнуты красным – не только какие-то мысли, но и меткие слова, например в диалоге: «По недоразумению? И сколько же сейчас дают за недоразумение?»

– Мы знаем, – продолжил он, – что дети на половину своего времени попадают в руки учителей. Мы не можем сказать, что учат в школах плохому. Но и хорошему не учат.

Воспитывать нравственность может тот, кто сам обладает нравственностью. Словам меньше верят, чем примеру.

Я вот думал: где же причина?.. Какая тут цепочка выстраивается?

Я хочу начать со школы школ. У нас в Шадринске есть пединститут. Год назад, осенью, студентки приезжали сюда в село и работали в поле. И вот после этого я получил из сельсовета заявление – о том, что после окончания работ девушки перепились, пригласили молодежь, часть окон вышибли. У меня возник вопрос: кто виноват? Девушки? Я слышал, в Батурино была такая же история… Откуда у них это родилось? Девушка должна в первую очередь иметь стыд, скромность. Это украшает девушку.

Ведь это молодежь, а ей трудно всему такому противостоять. Как у Шукшина в «Калине красной» это показано: всякие дружки, которые тянут назад.

Преподаватели в институте таких пекут? Видимо, сюда тянется цепочка, это их касается? Обладают ли они сами нравственностью? А над ними есть министерство – как они сами на все это смотрят? Когда в пединституты берут на учебу, за основу надо брать не только баллы по грамотности – безнравственность хуже неграмотности. Кому-то хотя бы с шестого класса надо знать: какая нравственность у тех, кто пойдет в пединститут. Это тоже надо бы в пьесе отразить.

– Но административно же ничего не сделаешь, по-моему, – говорю.

– И административно, и изнутри.

Я читал в отрывном календаре: «Резолюция – как покойник: когда выносят, все волнуются, а вынесли – и забыли». Нужно, чтобы это шло изнутри человека.

Это дело можно пересилить, только если взяться за самовоспитание. Сила воли должна быть у молодого человека – он должен быть стойким, не поддаваться соблазнам. Таких надо выставлять героев. Молодежь показывать. Не один отец-мать, а много героев.

Надо нравственность крепить. Чтобы за границей видели, что мы нравственно совершенствуемся.

Этому мало помогает современная мода. Мода должна быть, но такая, чтобы она не противоречила приличию, не служила разврату.

Перенимаем оттуда. А надо бы, чтобы было свое. Чтобы там наше перенимали.

Терентий Семенович ходил из конца в конец своей комнаты босиком по ковру в рубашке, подпоясанной ремешком, – и говорил. Не диктовал мне – не ждал, пока запишу, а как мысль шла. Скажет – и остановится, помолчит… Он говорил это всё потому, что это всё нельзя было не говорить – так был он твердо убежден. Да и разговор у нас шел, диалог – и взгляд его я ловил, устало-теплый, оживлявшийся чем-то особенно важным для него, о чем сейчас подумалось, ждавший и моего понимания.

Вот он вроде бы перебивает тебя, не обращая внимания на твои слова. А на самом деле – слышал и к ним возвращается…

– Надо, чтобы в школах такие учебники были, такие дисциплины, которые бы детей знакомили с тем живым, что еще осталось в природе. Водить детей на поля, показывать…

Теперь все поняли, что красота и ценность нашей природы быстро падает. Разве леса теперь остались? Хозяина нет, никто по-настоящему ими не владеет. Птицы не стало, зверей не стало. И очень быстро! Поэтому это и заметно стало. Я был на Западе. Запад перенаселен, а все-таки леса там сохранены. Мы думали, что краю нашему края не будет, а он пришел быстрей, чем там.

Не стало в лесу ни тетёрки, ни рябчика, ни глухаря, ни вальдшнепа. Мы этого не чувствуем, а ведь их тоже пора в Красную книгу заносить. Жаворонков даже не стало! Перепёлочку на магнитофоне только услышишь. А сколько их было, перепёлочек!..

Мы вредных насекомых травим, семена протравляем, а отравляются птицы, гибнут. Это невозвратимо…

А то, что еще осталось живым, добивают охотники.

Почему у нас до сих пор сквозь пальцы смотрят на охоту? Я сейчас вопрос ставлю так: надо Союз охотников распустить и охотников разоружить. Теперешних охотников разве можно сравнить с прежними? Город теперь весь вооружен, как охоту объявят, так прямо нашествие в лес, чуть не с пулеметами идут на зверя. За какой-нибудь несчастной птичкой гоняются – лишь бы только ее убить! Кровавая охота…

Нужно, а это очень нужно, чтобы природу сохранить все-таки, создать при Совете министров Государственный комитет по охране и восстановлению природы. И дать ему широчайшие полномочия, власть большую. Борьба будет трудной, очень трудной. Ведь бороться-то с кем придется – и с пьянством тоже – с кем в первую очередь? Если бы были только рядовые охотники, а ведь сколько министров-охотников! На больших постах находятся охотники. Сейчас неминуем, неминуем этот вопрос…

Не всегда зло злом кажется. Сорняки на полях убиваем – а при этом губим тех, кто их пожирает, а сорняки приспособились и живут.

– Да и культура народная уходит, – говорю. – Хор имени Пятницкого – это ведь не натуральная народная песня...

– Ну что ж, – говорит, – хоть пародия, другой-то нет.

Тоже, кажется, благо – автомашина. А для природы это плохое средство передвижения. Раньше разве кто-нибудь из города в деревню поедет? А теперь, когда завели автомобили, – выезжают каждый выходной, ездят по полям, всё потоптали, всякой гадости оставляют после себя – грязь, бутылки… Если дальше так пойдет, что будет?

Автомобиль – роскошь… Нужно, не нужно – всем хочется его иметь. Везде же автобусы ходят, надо делать упор на общественный транспорт.

Раньше разве кто-нибудь ездил лечиться от ожирения? Зависть у людей появилась. Мы пока молчим об этом – но это есть.

В 20-х годах, во второй половине, сберкасса у нас в селе объявила, что принимает вклады под велосипеды. В 31-м году вышел мне велосипед. Купил я велосипед пензенский. Полезный вид транспорта. Стал на нем ездить, но плохо, часто попадал во всякие ямы, падал. В городе мне сказал один человек: «Неправильно ты на велосипеде ездишь. Ты смотришь под колесо, а надо – вперед». Как же, думаю, вперед – нужно же видеть, где колесо по земле едет. А потом оказалось – действительно: нужно смотреть вперед, чтобы колесо ехало, где надо. И стал я ездить, никуда не попадая.

Так и здесь, во всем этом: нужно нам смотреть вперед, если мы хотим, чтобы у нас и сейчас все было в порядке. Вперед надо смотреть, чтобы не падать.

Вот вы сказали о Боге. Да, народ раньше Бога боялся в душе. Это так. Бога мы из сознания людей без труда вытеснили. А не заменили ничем.

– Так значит, понятие Бога говорило людям что-то очень важное о жизни?

Терентий Семенович на это вспомнил слова Вольтера – о том, что если бы Бога не было, то надо было бы Его выдумать. Хотя видно было, что он чего-то не договорил – почти как всегда.

– Раньше женщина знала, что если она свой плод уничтожит, то ее ждет ад. Сейчас у нас рост населения – за счет мусульман.

Чистую совесть надо иметь каждому человеку.

Вот тут-то и может что-то сделать культура, театр. Культура в долгу перед этими вопросами, в большом долгу! Хотя, конечно, чтобы такой поворот сделать, одной книги или пьесы тут недостаточно. Всё поднять на ноги надо. И начать это надо сверху.

Есть, конечно, и такие люди, которые душой болеют за это дело – я знаю их, этих людей.

Составить бы такую пьесу, все это продумать, чтобы она страшно могла влиять на зрителей. Зритель-то сам привык к тому, что происходит так, как он это видит каждый день. Как бы его так встряхнуть? Драму написать, а может быть, комедию. Такую, как Островский писал. Как он умел всё показать! Как он разоблачал купечество! Теперь тоже надо бы кое-кого разоблачить, и не очень маленьких.

Лесть – все мы, грешные, ее любим… Правду, нужно говорить правду. Ведь не обманешь. Все равно не обманешь. Вот на рынке лежат на витрине яблоки, а все равно тебе наложат из корзины, а не с витрины, и все знают, что дадут им не таких, как на витрине…

Вот идет человек, пьяный, ты видишь, что он сейчас в яму попадет – так нужно ему сказать. А другой посмотрит на него – ну, мол, и ладно. Так кто же правильно поступит – тот, кто предупредит или тот, кто промолчит?

Если кто возьмется за составление такой пьесы – может ко мне приезжать. Я подскажу, что нужно сделать.

Терентий Семенович заварил мне в стакане крепкого чаю, бросил своими угловатыми пальцами три больших кубика сахару, накрыл крышечкой.

– Я, – говорит, – все время так: и в обед – чай, и в ужин – чай, не ем что-то…

А я вспомнил слова райкомовского работника, который в самом начале сомневался в нашей встрече, и подумал, что, конечно же, Мальцев не мог меня не принять: ведь я приехал к нему работать – так как же это можно было?..

В Шадринск мы поехали с ним сквозь снега вместе.

– На лошадях-то, – говорю, – хорошо в пургу ехать… Не то что на машине.

– Хорошо, да лошадям не хорошо.

– Журналисты вам, наверно, надоели уже за всю вашу жизнь?

– Так они ведь разные бывают: бывают надоедливые, бывают и нет… А сколько вам лет, Николай Алексеевич?

– Двадцать шесть, – ответил я и добавил: – Молодой еще… – Потому что представил себе, какую малую часть его жизни это составляет. А он вдруг возразил:

– Почему молодой? Добролюбов в эти годы уже всё написал – десять его томов у меня стоят. Умнейший человек!..

«Нет, – думаю, – никакие простые, облегченные слова и мысли у него не проходят. Он всё обдумывает…»

И еще подумал: «Можно, оказывается, и так жизнь прожить: «всего лишь» сеять хлеб – и читать Гельвеция».

Мы простились.

На вокзале в Шадринске я сидел, ждал поезда «Сибиряк», который опаздывал на 12 часов («Хлеб», – ответила кассирша). Поднял голову – и обомлел. Роспись-то какая! Во всю ширину зала – шадринская земля до горизонта. Впереди – Бронников пишет картину, Шадр высекает из камня, над ними – музы, держат венцы. Крестьянка кормит гусей, молочница с бидонами (как прекрасны они, молочные бидоны!) Молоденькая геодезистка смотрит с прищуром в теодолит, рядом – сварщик, каменщик. И все совершают торжественные плавные движения труда – словно в замедленной съемке.

И вдруг вижу: сеятель слева – это прекрасный мой Мальцев, с которым два часа как расстались, но – молодой, разбрасывает семена руками, намеренно цветом равными земле – словно парит над землей, едва отталкиваясь от нее сапогами… Красиво! И тоже правда! Так и надо было его написать!..

1976 г.